Revolution im Fokus

Ein leichter Wind treibt den Sand über die Straßen von Douz. Es ist noch warm am späten Nachmittag am Rande der Wüste, im Südwesten von Tunesien. Unter einem Zelt beginnt gleich der Kurzfilmwettbewerb, die abendlichen Vorführungen finden dann unter freiem Himmel statt.

Einige Bewohner der 30.000-Einwohner-Stadt diskutieren mit den anwesenden Filmemachern. Der Leiter des lokalen Filmclubs erinnert sich an die erste Projektion eines Films auf 35mm in seiner Stadt, Anfang der 1980er Jahre müsse das gewesen sein. "Keiner hat sich den Film angeschaut, alle wollten wissen wie der Apparat funktioniert, der die Bilder an die Wand wirft", sagt er mit einem nostalgischen Lächeln. Seitdem hat sich in der Wüstenstadt nicht viel getan: außer dem jährlichen folkloristischen Wüstenfestival ist hier selten etwas los.

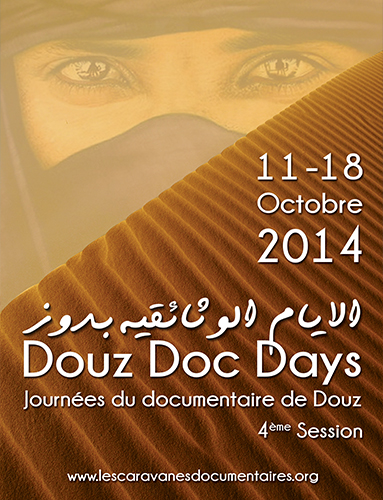

Seit drei Jahren gibt es sie nun, die "Douz Doc Days" – ein Dokumentarfilmfestival mit einem Wettbewerb für tunesische Filme. 2011 hat der tunesische Dokumentarfilmregisseur Hichem Ben Ammar das Festival ins Leben gerufen, jetzt findet es zum vierten Mal statt. Gezeigt werden aktuelle Produktionen aus der noch jungen tunesischen Dokumentarfilmszene. Viele Filme von Studenten sind dabei, die Qualität ist unterschiedlich. Doch hier soll zunächst jeder die Chance bekommen, seine Werke zu zeigen.

Dokumentarfilm als therapeutische Kunstform

Viele der Themen drehen sich um die politischen Umbrüche, die Tunesien in den letzten Jahren erlebt hat. Die jungen Filmemacher zeigen sich in dieser Hinsicht deutlich distanzierter als noch kurz nach der Revolution von 2011, sie stellen Wahrheiten in Frage und suchen danach, wie die Tunesier in Zukunft leben wollen – und was man aus der Vergangenheit lernen kann. "Ein Dokumentarfilm ist eine therapeutische Kunstform", meint Ben Ammar. Er glaubt, dass er eine Möglichkeit ist, die Umbrüche der jüngsten Vergangenheit zu verarbeiten.

Ben Ammars Film "Die schwarze Erinnerung", der außerhalb des Wettbewerbs lief, sowie Ghassen Amamis "Baraket Essahel" beleuchten das Thema Folter in der Ära Bourguiba und Ben Ali, wenn auch die Aufarbeitung dieser Verbrechen auf politischer Ebene noch auf sich warten lässt. "7 Leben", der Film zweier junger franko-tunesischer Journalisten, geht der Stilisierung des ehemaligen Machthabers Ben Ali nach. Und die Dokumentation "7 ½" von Nejib Belkadhi wirft einen Blick auf den Wahlkampf 2011.

Es sind Filme, die gegen das Vergessen ankämpfen und die Bevölkerung daran erinnern wollen, was die Politiker vor drei Jahren erzählt haben. "Das Erinnerungsvermögen der Tunesier ist nicht lang", meint Belkadhi. "Deshalb müssen wir erst einmal ein kollektives Gedächtnis aufbauen".

Der verlorene Dschihadist

Eines politischen Themas auf sehr persönlicher und poetischer Weise nimmt sich der Gewinner des Kurzfilmwettbewerbs an: Youssef Ben Ammars Film "Zur Hoffnung verdammt" erzählt die Geschichte eines Paares, dessen jüngster Sohn sich nach dem 14. Januar 2011 radikalisiert hat und eines Tages verschwunden ist. Man mutmaßt, der Schuljunge sei nach Syrien aufgebrochen, um dort als Dschihadist zu kämpfen. Seit Monaten ist er nun schon verschwunden. Dennoch wäscht die Mutter regelmäßig seine Kleidung, legt sie wieder in den Schrank und denkt verzweifelt an die Zeit zurück, als er noch Jeans und T-Shirt trug, "wie alle anderen aus seiner Klasse auch".

In seinem zweiten Kurzfilm beleuchtet der Jungregisseur das Leben der Eltern, die aus Schmerz stumm geworden sind, kaum noch miteinander reden und sich an die Hoffnung klammern, dass ihr Sohn doch noch eines Tages lebend zurückkehrt.

In "Das Gesicht Gottes" erzählt Bahram Aloui seine eigene Lebensgeschichte. Der 35-Jährige wächst in bitterer Armut in einem Dorf im Nordosten Tunesiens auf. Als die Familie endlich einen Fernseher bekommt, darf er keine Cartoons, sondern nur die Reden des Präsidenten sehen. Er sieht die Brotaufstände Anfang 1984 in Schwarz-Weiß-Bildern, erlebt wie der damalige Präsident Bourguiba das Ruder gerade nochmal rumreißt.

Eine Reise in die Vergangenheit

Zum Studium geht er nach Tunis, entdeckt eine neue Welt, mit all ihren Schattenseiten, studiert Film, wird Schauspieler am Theater. Dann der zweite Umbruch: der politische Aufstand 2011. Bourguibas Nachfolger Ben Ali gelingt es nicht, die aufbegehrenden Menschen zu beruhigen, die Revolution unterbricht die Reise des Regisseurs in seine eigene Vergangenheit. Er sieht sich mit einer Gegenwart konfrontiert, die seine Welt aus den Fugen bringt und ihm ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Die Jury zeichnete schließlich "Das Gesicht Gottes", den ersten Teil einer Triologie, mit dem "Dromad'or", dem "Goldenen Dromedar" aus.

Über den großen Besucherandrang zum Abschluss des Festivals ist Hichem Ben Ammar hoch erfreut, wenn auch seine Sorgen um die Finanzierung des Festivals geblieben sind. Einen Teil des Festivals muss er nach wie vor aus eigener Tasche zahlen. "Dokumentarfilme ziehen in Tunesien leider keine Sponsoren an", weiß Ben Ammar.

Auch staatliche Stellen unterstützen sein Projekt nicht. Eintrittsgelder wolle man auch nicht verlangen, schließlich solle auch in Zukunft jeder die Möglichkeit haben, die Filme zu sehen – ganz unabhängig von der Größe des Geldbeutels.

Sarah Mersch

© Qantara.de 2014