Angeheizt vom Klimawandel und den Emiraten

Während ein großer Teil der Weltöffentlichkeit mit Entsetzen auf die Horrornachrichten aus Israel und den Palästinensischen Gebieten schaut, erfährt das Grauen im Sudan so gut wie keine mediale Aufmerksamkeit. Schon in den Monaten vor dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober und dem darauffolgenden Dauerbombardement der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen tendierte die internationale Berichterstattung über den verheerenden Machtkampf zwischen den sudanesischen Militärs gegen null.

Selbst als am 17. September der Büroturm des staatlichen Ölkonzerns GNPOC am Zusammenfluss von Weißem und Blauem Nil in Flammen aufging, dessen futuristische Architektur an die Skylines der arabischen Golfmetropolen erinnerte, war dies trotz der apokalyptisch-ikonischen Bilder nur den wenigsten westlichen Nachrichtenagenturen eine Meldung wert. Das Desinteresse in Deutschland ist umso frappierender, da sich der hiesige Diskurs unablässig um das aufgeheizte Thema Migration dreht, und der Sudan zum neuen Zentrum einer echten Flüchtlingskrise mutiert.

Die humanitären Statistiken sind katastrophal und lassen das Ausmaß des menschlichen Leids doch nur erahnen: Nach Schätzungen der Vereinten Nationen von Anfang Dezember sind seit dem Ausbruch des gewaltsamen Machtkampfes zwischen der regulären Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) am 15. April dieses Jahres fast sieben Millionen Menschen geflohen, über 13 Prozent der Bevölkerung. 1,3 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen sind ins Ausland geflüchtet, die meisten in den Tschad, den Südsudan und nach Ägypten.

Knapp 200 000 der innerhalb des Landes Vertriebenen waren bereits Flüchtlinge, vor allem aus Eritrea und Äthiopien, aber etwa auch aus Syrien. Die Hälfte aller Vertriebenen ist minderjährig, womit der Sudan auch den traurigen Rekord hält, das Land mit der größten Zahl vertriebener Kinder zu sein.

Die sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat zugleich unvorstellbare Dimensionen erreicht. Fast 25 Millionen Menschen gelten als dringend hilfsbedürftig, mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Von den 2,9 Milliarden US-Dollar, die internationale Hilfsorganisationen als Bedarf für 2023 veranschlagt haben, sind gerade einmal 39 Prozent bewilligt worden.

Wie viele Menschenleben die Rivalität zwischen den Lagern um Armeechef Abdelfattah Burhan und RSF-Anführer Mohammed Hamdan Daglo, besser bekannt als Hemedti, bislang gekostet hat, lässt sich nur vermuten. Das Forschungsprojekt ACLED sieht – Stand Ende November – die Zahl von über 12.190 Todesopfern als belegt an.

Wie hoch die Dunkelziffer sein könnte, zeigen indes die unterschiedlichen Schätzungen zu einem Massaker, das die RSF-Milizen Anfang November in Ardamata anrichteten, einem Ort nahe Geneina, der Hauptstadt des Teilstaats Westdarfur. Während das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) von 800 getöteten Menschen ausgeht, rechnen lokale Quellen mit bis zu 2.000 Ermordeten.

Die Dunkelziffer dürfte überdies noch weitaus höher sein, wenn man die Zahl der Menschen einbezieht, die ihr Leben durch den kriegsbedingten Mangel an medizinischer Versorgung verloren haben.

Verteilungskämpfe, keine "Stammeskonflikte“

Das Blutbad von Ardamata, dem vor allem Angehörige der Masalit-Volksgruppe zum Opfer fielen, führte zu verstärkten Warnungen von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch vor systematischen, "ethnisch motivierten“ Kriegsverbrechen gegen die Masalit. Tatsächlich erinnern die Tatmuster an die Hochphase des ersten Darfurkrieges, der 2003 mit einer Rebellion gegen das damalige Regime von Omar Al Baschir begann.

Der Langzeitdiktator setzte seinerzeit zur billigen wie brutalen Aufstandsniederschlagung auf die Janjaweed-Milizen, aus denen schließlich Hemedti und seine RSF hervorgingen. Die frühere wie heutige Kennzeichnung des Krieges als ethnische Gewalt zwischen nomadischen Viehtreibern und sesshaften Kleinbauern, die in einem sinnlos binären Narrativ als Araber und Afrikaner rassifiziert werden, verstellt jedoch den Blick auf die eigentlichen Konfliktursachen.

Bei aller Komplexität der Auseinandersetzungen besteht in der Forschung weitgehende Einigkeit über die von dem britischen Friedensforscher und Darfur-Experten Alex de Waal entwickelte These, dass die seit der Kolonialzeit historisch gewachsene Militarisierung des "politischen Marktplatzes" der Hauptgrund für die Eskalation der Gewalt im Sudan ist. Mit dem "politischen Marktplatz" ist ein Patronage- und Klientel-System gemeint, in dem politische Loyalitäten meistbietend verkauft werden und nur diejenigen Akteure Zugang zu Macht und Ressourcen bekommen, die über Waffen und Kämpfer verfügen.

Zwischen Menschenrechten und Interessen

Deutschland braucht eine Strategie, wie es mit Ländern wie Katar, Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten umgehen kann, um eigene Ziele zu erreichen und gleichzeitig moralische Werte zu berücksichtigen. Von Sebastian Sons

Ideologische Motive spielen kaum eine Rolle

Der sudanesische Analyst Magdi Elgizouli vom Rift Valley Institute hebt darüber hinaus als harten Kern der Krise hervor, dass sich die produktive Wirtschaft, in der die Händlernetzwerke des Zentrums die ländlichen Randgebiete ausbeuten, in einen militarisierten und damit destruktiven Arbeitsmarkt verwandelt hat.

In diesem bleibt vielen jungen Männern kaum etwas anderes übrig, als sich bei der Armee oder einer der neoliberal-mafiösen Privatarmeen wie der RSF zu verdingen, um den Lebensunterhalt ihrer Familien zu verdienen.

Auch wenn Hemedti den Anspruch erhebt, gegen die islamistischen Hintermänner der Armee und für die marginalisierten Peripherien zu kämpfen, spielen ideologische Motive im Konflikt so gut wie keine Rolle.

Zum Hintergrund dieser fatalen Entwicklung gehört die Kombination aus Bevölkerungswachstum und dem unwiederbringlichen Verlust großer Teile der landwirtschaftlich nutzbaren Gebiete im Westsudan seit den großen Dürren der 1980er Jahre.

Zwar warnen Fachleute davor, den seither stetig eskalierenden Konflikt auf die Bezeichnung "Klimakrieg“ zu verkürzen, weil dies eine monokausale Erklärung für die Auseinandersetzungen suggerieren würde. Allerdings ist unbestritten, dass erst der durch globale wie lokale Faktoren ausgelöste Klimawandel in Darfur als entscheidender Katalysator die Konkurrenz um Lebensgrundlagen zu dem Krieg anfacht hat, der nunmehr das gesamte Land erfasst hat.

Gold und Söldner

Als zweiten Hauptkriegstreiber neben dem Klimawandel identifizieren Sudan-Analysten einhellig ausgerechnet den Staat, der sich soeben als Gastgeber der UN-Klimakonferenz COP 28 der Welt präsentierte und dabei die Prinzipien von Zusammenarbeit, Optimismus und wahrer Partnerschaft beschwor: die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

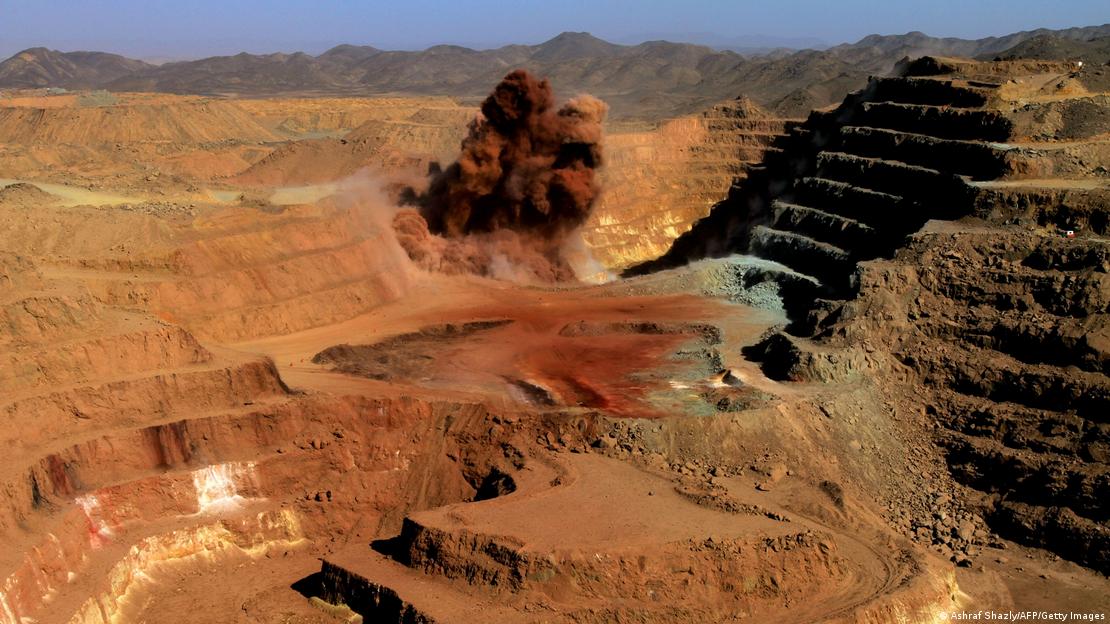

Zunächst kam Hemedtis Familienunternehmen dank der Preisexplosion von Gold nach der internationalen Finanzkrise von 2009 zu großem Reichtum, da es die Förderung des Edelmetalls in Darfur und den Schmuggel ins Ausland kontrollierte.

Das Monopol als Käufer übernahmen die VAE, während die RSF ihre Geschäfte auch auf Schutzgeld, Drogenhandel, Wucherkredite und Autodiebstahl ausweitete. Noch größere Petrodollar-Profite brachte ab 2014 der Krieg im Jemen, da Hemedti für die damalige Anti-Huthi-Allianz aus Saudi-Arabien und VAE tausende junge Söldner rekrutierte.

Es ist eine bittere Ironie der Geschichte, dass just das Abflauen der Kämpfe im Jemen nach der Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran die Konflikte im Sudan befeuert hat. Analyst Elgizouli argumentiert, dass Hemedti für die RSF-Rückkehrer eine Anschlussverwendung brauchte und für die Expansion seines Geschäftsimperiums nur die Übernahme des sudanesischen Staates blieb.

Während der einstige VAE-Verbündete Saudi-Arabien und das von ihm abhängige Ägypten die sudanesische Armee als vermeintlich legitime Institution unterstützen, schätzen die Herrscher in Abu Dhabi an Hemedti, dass er anders als die schwerfällige staatliche Bürokratie des Sudan ein flexibler Partner für ihre regionalen Vormachtsinteressen ist.

Verschärftes Libyen-Szenario

Der Nachschub an Waffen aus den VAE für die RSF-Milizen erfolgt vor allem über eine Basis im Nordosten des Tschad, wie unlängst die New York Times unter Berufung auf US-Nachrichtendienste berichtet hat. Auch unabhängige Experten für Open Source Intelligence (OSINT) haben seit Mai fast 200 Cargoflüge gezählt, die von Abu Dhabi aus in den entlegenen Ort Amdjarass im Tschad gingen.

Dennoch bezeichnet die US-Regierung die VAE weiter als wichtigen Partner für politische Stabilität. Sie bezieht dies speziell auf den Nahen Osten, was einmal mehr zeigt, dass die Strategen in Washington DC den Emiratis ansonsten freie Hand lassen.

Ähnliches gilt für Deutschland, für das die VAE der wichtigste Wirtschaftspartner in der Region sind. So kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz Ende 2022 mit VAE-Präsident Mohamad bin Zayed Al Nahyan die Revitalisierung einer 2004 vereinbarten Strategischen Partnerschaft an.

Militärisch herrscht unterdessen eine Pattsituation: Während die RSF den größten Teil des Westsudan und fast die gesamte Hauptstadt Khartum kontrollieren, hat sich die Armee in den Norden und Osten zurückziehen müssen. Obwohl sie über Jahrzehnte den Löwenanteil des Staatshaushalts verschlungen und weite Bereiche der Volkswirtschaft dominiert hat, ist sie auf dem Schlachtfeld den extrem mobilen Milizionären hoffnungslos unterlegen.

Daher verfestigt sich im Sudan immer mehr ein Libyen-Szenario mit zwei dauerhaft rivalisierenden Machtzentren: einem RSF-Regime mit Sitz in Khartum und einem Gebiet unter der Kontrolle von Burhans Junta in ihrer de-facto-Hauptstadt Port Sudan.

Wie Deutschland zur Militarisierung beigetragen hat

Geradezu sinnbildlich für den deutschen Anteil am sudanesischen Staatszerfall mit Millionen Geflüchteten sind die zahllosen TikTok-Videos, in denen jugendliche RSF-Kämpfer mit G3-Sturmgewehren von Heckler & Koch posieren. Offenbar stammen diese zwar zumeist aus portugiesischer Lizenzproduktion und gelangen über den Jemen in den Sudan. Doch es war die alte Bundesrepublik, die als erste diese Waffen im Rahmen des Kalten Krieges massenhaft in den Sudan geliefert und damit entscheidend zu dessen Militarisierung beigetragen hat.

Schließlich handelt es sich keineswegs nur um lange zurückliegende Vorgänge. Denn es gibt auch bereits Videos von RSF-Milizionären wie von Armeechef Burhan höchstpersönlich mit dem G3-Nachfolger G36. Die RSF erhielt diese Gewehre anscheinend aus jordanischen Beständen, während die Armee womöglich G36 aus saudischer Lizenzproduktion bekommen hat.

Doch obwohl der Bundesregierung diese offenkundigen Verstöße gegen Regelungen zum Endverbleib von Waffen nicht verborgen geblieben sein dürften, gibt es anscheinend keine Bemühungen der “wertegeleiteten Diplomatie”, diesen illegalen Waffenlieferungen nachzugehen. Die Bundesregierung darf sich auch nicht über die Fluchtursachen wundern, wenn die Zahl der aus dem Sudan Vertriebenen, die über das Mittelmeer den Weg nach Europa suchen, sprunghaft ansteigen sollte.

Roman Deckert

© Qantara.de 2023

Roman Deckert arbeitet seit 1997 in bzw. zum Sudan und seit 2009 für die Berliner NGO Media in Conflict and Transformation (MICT).