Legitime Geschäftsidee oder Unterstützung des Patriarchats?

Den italienischen Designern Dolce & Gabbana sind Kontroversen nicht fremd: Nahezu jede Kollektion, die sie auf den Laufstegen Mailands vorführen, sorgt für Gerede. Letztes Jahr ging es vor allem um die Präsentation der Models: es waren zerzauste Damen, die den Catwalk mit Kindern auf dem Arm betraten. In den Jahren davor kreiste der Klatsch und Tratsch vor allem um die Hyper-Sexualisierung der Models in ihren kaum wahrnehmbaren Kleidungsstückchen.

Eine neue Kollektion, die Januar 2016 über die Fashion-Website Style.com im arabischen Raum releast wurde, hat eine wütende Debatte in Frankreich ausgelöst, die immer noch im Gange ist. Die Kontroverse entzündete sich an Dolce & Gabbanas erster Kollektion von Hidschābs (Kopftüchern) und Abayas (Gewänder, die vom Hals bis zu den Füßen reichen), die von vielen konservativen Muslimas getragen werden.

Ähnlich wie Dolce & Gabbana entwerfen und vermarkten auch immer mehr andere westliche Marken, etwa H&M und Uniqlo, Kollektionen für muslimische Frauen – vor allem für die, die im Mittleren Osten leben.

Mode und Meinungsbildung

Laurence Rossignol, die französische Ministerin für Frauenrechte, hat diesen profitablen Markt in einem Interview jüngst als "verantwortungslos" verurteilt. Mittlerweile diskutiert das ganze Land über die Rolle, die Mode bei der Meinungsbildung spielt.

In der Diskussion, schrieb Vanessa Friedman, die Modekritikerin der "New York Times", ginge es um die Frage: "Ist Mode dafür verantwortlich, die Akzeptanz verschiedener Identitäten zu erleichtern und Toleranz und Verständnis zu fördern? Oder ist es ihre Aufgabe, einen spezifischen ästhetischen Ausdruck von Freiheit zu vermitteln?

Laurence Rossignol sagte in einem Interview auf BFMTV, die "soziale Kontrolle über weibliche Körper" stehe auf dem Spiel: "Wenn Modemarken in islamische Bekleidung investieren, dann drücken sie sich vor ihrer Verantwortung und unterstützen sogar, dass der weibliche Körper eingesperrt wird", so die Ministerin.

Rossignols Bemerkungen folgend, rief die Philosophin Elisabeth Badinter, eine von Frankreichs prominentesten feministischen Stimmen, sogar zum Boykott dieser Marken auf. Kommentare wie diese nehmen auch Bezug auf verschiedene kontrovers diskutierte Gesetze, die in Frankreich beschlossen wurden – Gesetze, die die Auswahl der Kleidung, die konservative Muslima in der Öffentlichkeit tragen, einschränken.

Strenge Gesetzeslage in Frankreich

2011 trat ein Gesetz in Kraft, das die Gesichtsverschleierung verbietet. Es limitierte vor allem den Gebrauch von Niqab und Burka, zweier Kleidungsstücke, mit denen einige Muslima ihr Gesicht nahezu vollständig verschleiern. 2014 bestätigte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein jahrzehntealtes Gesetz, das das Tragen "auffallender religiöser Symbole" - inklusive des Kopftuchs Hidschāb - in öffentlichen Schulen verbietet.

Zeitgleich mit dem Inkrafttreten dieser Gesetze, begannen große Marken aus Europa und Nordamerika Mode anzubieten, die ganz bewusst auf die spezifischen Anforderungen der traditionsbewussten Muslimas, die strengeren Kleidungsregeln folgten, ausgerichtet waren: DKNY, Tommy Hilfiger und Oscar de la Renta brachten im Mittleren Osten etwa spezielle Ramadan-Kollektionen auf den Markt. Andere Designer kreierten dezentere Versionen ihrer Standard-Kollektion, mit tieferem Saum und längeren Ärmeln.

Der Mittlere Osten als lukrativer Markt

Es ist kein Geheimnis, dass der Mittlere Osten für die Modeindustrie ein sehr vielversprechender Markt ist. Wohlhabende Mitglieder der arabischen High Society gehen regelmäßig auf exklusive Shopping-Touren in London, Paris und Mailand.

Vivienne Westwood, bekannt für ihre Grenzen verschiebende Punk-Ästhetik, hat viele Kunden aus dem arabischen Raum. Das legt nahe, dass muslimische Frauen nicht nur an traditioneller Kleidung interessiert sind, sondern auch Designer-Namen tragen wollen - vielleicht unter der bequem geschnittenen Abaya. Doch bei einem Markt, der sich bis 2019 wahrscheinlich auf etwa 443 Milliarden Euro (über 500 Milliarden US-Dollar) verdoppeln wird, müssen Designer neue Wege suchen, um am Markt relevant zu bleiben.

Deshalb wollen sich alle ein Stück dieses großen Kuchens sichern. Ob man sich dieses Stück allerdings dadurch auf den Teller holt, indem man Hijabs and Abayas designt… das ist der Kernpunkt der Debatte. Im Fokus der Beschwerden war zu Beginn diesen Jahres die britische Kette Marks & Spencer: Sie hatte im Mittleren Osten einen Burkini angeboten und diesen dann auch online für Käufer weltweit zugänglich gemacht.

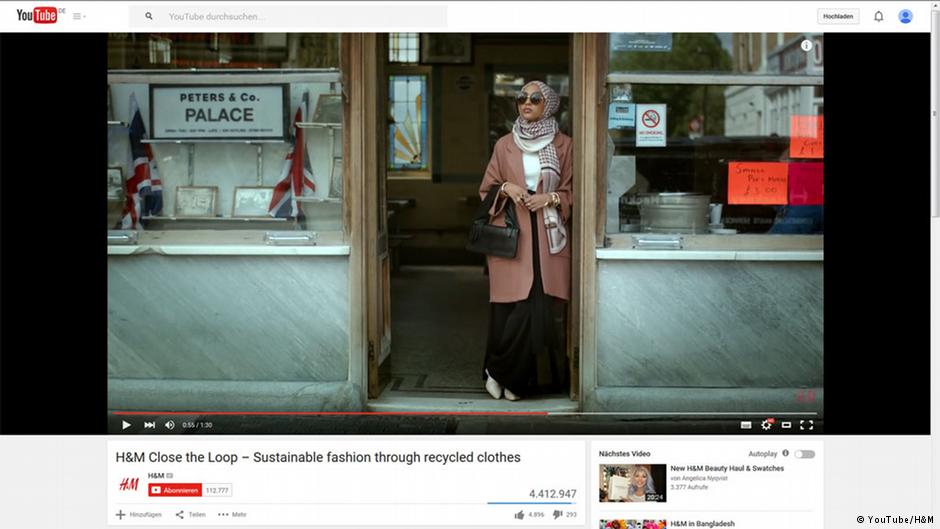

Nach einer Werbung mit einem Model, das Hidschāb trägt, wurde auch der Fast-Fashion-Anbieter H&M zum Teil der Debatte. Am heftigsten tobt die Diskussion nach wie vor in Frankreich, Heimat von geschätzt fünf Millionen Muslimen. Marken, die in dieser Weise den muslimischen Markt bedienen, sagte Pierre Bergé, Mitbegründer des Luxus-Labels Yves Saint Laurent, beim Radiosender "Europe 1", würden ein frauenfeindliches System für ihre Zwecke ausschlachten und die sklavische Abhängigkeit der Frauen unterstützen.

"Es dreht sich alles ums Geld"

In den deutschen Medien wird das Thema bisher noch wenig behandelt – ab und zu mal gibt es einen Bericht, der sich dann aber auch eher auf die französische Debatte bezieht. Gerd Müller-Thomkins, der Direktor des Deutschen Mode-Instituts in Köln, glaubt, dass es gute Gründe dafür gibt: Die Diskussion, sagt er, betreffe vor allem die großen Luxusmarken, die sich an einem globalen Markt orientieren. Nur wenige dieser Design-Häuser hätten ihren Sitz aber in Deutschland.

"Hier in Deutschland spielen wir mit folkloristischer Mode und mit Multi-Kulti-Mustern und -Formen. Aber die Designer machen das, um die Sinne und Gedanken zu öffnen und aufzulockern", so Müller-Thomkins. "Es gibt hier vielleicht ein paar Frauen, die Kopftuch tragen - aber ich sehe das als Fashion Statement, zum Beispiel kombiniert mit Standard-Kleidungsstücken wie einer weißen Hose." Am Ende des Tages, glaubt Müller-Thomkins "wollen Designer Markt und Kunden auf einem hohen Level bedienen. Da dreht sich alles ums Geld."

Auch wenn das wohl stimmen mag: Pierre Bergé von Yves Saint Laurent findet harsche Worte für die Designer, die auf diese Weise versuchen, ein größeres Stück vom Kuchen zu bekommen: "Designer sind dafür da, um Frauen schöner zu machen, um ihnen ihre Freiheit zu geben – und nicht, um mit einer Diktatur zusammenzuarbeiten, die den Frauen dieses abscheuliche Ding überstülpt, mit dem wir Frauen verstecken und sie zwingen, ein verstecktes Leben zu führen. Man sollte auch mal auf Geld verzichten und zu gewissen Prinzipien stehen."

Courtney Tenz

© Deutsche Welle 2016