Die Hybris des Westens in Afghanistan

Vor 20 Jahren sind die USA mit der Hoffnung in Afghanistan einmarschiert, ein Land, das zum Fluch für die Welt und für die eigene Bevölkerung geworden war, neu aufzubauen. Wie General Stanley McChrystal im Vorfeld einer Aufstockung von US-Truppen im Jahre 2009 erklärte, war es Ziel, dass die "Regierung Afghanistans ihr Territorium so weit kontrolliert, um regionale Stabilität zu fördern und seine Nutzung durch den internationalen Terrorismus zu verhindern“.

Nach mehr als 100.000 Toten und Ausgaben in Höhe von rund zwei Billionen US-Dollar hat Amerika nun nichts weiter vorzuweisen als die furchtbaren Szenen im August, als Menschen verzweifelt versuchten, aus dem Land herauszukommen – ein demütigender Zusammenbruch, der an den Fall von Saigon im Jahr 1975 erinnert.

Was ist schiefgegangen? So ziemlich alles, aber nicht so, wie die meisten Menschen sich das vorstellen. Auch wenn Planungsfehler und ein Mangel an präzisen Geheimdienstinformationen mit Sicherheit zu der Katastrophe beitrugen, liegt das Problem tiefer und hat seine Ursachen bereits im Beginn des Einsatzes vor 20 Jahren.

Die USA begriffen zwar früh, dass die einzige Möglichkeit, ein stabiles Land zu schaffen, in dem zumindest ein Anflug von Recht und Ordnung herrscht, darin bestand, robuste staatliche Institutionen aufzubauen.

Nation Building von außen kann nicht funktionieren

Ermutigt durch viele Experten und inzwischen verworfene Theorien verstand das US-Militär diese Herausforderung aber in erster Linie als technisches Problem: Afghanistan fehlten staatliche Institutionen, funktionierende Streitkräfte und Gerichte sowie eine kompetente Verwaltung; also liege die Lösung darin, die Mittel dafür zur Verfügung zu stellen und entsprechende Expertise aus dem Ausland einzuholen.

Nichtregierungsorganisationen und westliche Entwicklungshilfe sollten auf ihre Weise dazu beitragen (egal, ob die lokale Bevölkerung das nun wollte oder nicht). Weil ihre Arbeit ein gewisses Maß an Stabilität erforderte, wurden ausländische Soldaten – überwiegend NATO-Streitkräfte, aber auch private Subunternehmer – eingesetzt, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Indem sie das Nation Building als einen staatlich gelenkten Prozess "von oben nach unten“ ansahen, folgte die US-Politik einer alten Tradition in der politischen Wissenschaft. Die Annahme dabei ist, wenn es gelinge, ein Gebiet mit überwältigender militärischer Macht zu dominieren und alle anderen Machtquellen auszuschalten, dann könne man auch seinen Willen konsequent durchsetzen. Doch auf die meisten Regionen der Welt trifft diese Theorie bestenfalls teilweise zu und in Afghanistan erwies sie sich als völlig falsch.

Natürlich braucht Afghanistan einen funktionierenden Staat. Doch die Annahme, dass dieser dem Land durch ausländische Kräfte aufgezwungen werden könnte, war verfehlt. Wie James Robinson und ich in unserem 2019 erschienenen Buch The Narrow Corridor, States, Societies and the Fate of Liberty argumentieren, ergibt dieser Ansatz keinen Sinn, wenn der Ausgangspunkt eine zutiefst heterogene Gesellschaft ist, die sich um traditionelle Bräuche und Normen herum organisiert und in der staatliche Institutionen seit langem fehlen oder nur schwach ausgeprägt sind.

Ein Staat braucht mehr als Zwang

Es ist richtig, dass der Ansatz zur Staatenbildung von oben in einigen Fällen funktioniert hat (etwa während der Qin-Dynastie in China oder im Osmanischen Reich). Doch die meisten Staaten wurden nicht mit Gewalt aufgebaut, sondern durch einen Prozess der Aushandlung von Kompromissen und durch Kooperation.

Die erfolgreiche Zentralisierung von Macht in staatlichen Institutionen beruht zumeist auf der Zustimmung und Mitwirkung der von ihr unterworfenen Menschen. Bei diesem Modell wird der Staat einer Gesellschaft nicht gegen ihren Wunsch aufgezwungen; vielmehr erwerben sich die staatlichen Institutionen Legitimität, indem sie sich ein gewisses Maß an öffentlicher Unterstützung sichern.

Das soll nicht heißen, dass die USA mit den Taliban hätten zusammenarbeiten sollen. Doch es bedeutet, dass sie enger mit den verschiedenen lokalen Gruppen hätten kooperieren müssen, anstatt ihre Mittel in das korrupte, nicht repräsentative Regime von Afghanistans erstem Präsidenten nach den Taliban, Hamid Karzai (und seinen Brüdern), zu investieren.

Ashraf Ghani, der von den USA unterstützte afghanische Präsident, der am 15. August in die Vereinigten Arabischen Emirate geflohen ist, war Mitverfasser eines 2009 erschienenen Buches, das dokumentiert, wie die amerikanische Strategie die Korruption befeuert und dazu beigetragen hat, die angestrebten Ziele zu verfehlen. Nachdem Ghani dann an die Macht gekommen war, beschritt er allerdings genau den von ihm kritisierten Weg.

USA als Agressor wahrgenommen

Die Situation, vor der die USA in Afghanistan standen, war sogar noch schlimmer, als das normalerweise beim ambitionierten Nation Building der Fall ist. Die afghanische Bevölkerung betrachtete die US-Präsenz von Anfang an als eine ausländische Besatzung, die es nur darauf anlegt, ihre Gesellschaft zu schwächen. Daher stießen die USA bei den Menschen auf Ablehnung.

Was passiert, wenn man einen Staat von außen gegen die Bedürfnisse einer Gesellschaft aufbauen will? In vielen Fällen lautet die einzige attraktive Option dann: Rückzug. Manchmal nimmt der Rückzug die Gestalt eines physischen Exodus an, wie James C. Scott ihn in The Art of Not Being Governed – seiner Studie über das südostasiatische Volk der Zomia – beschreibt.

Alternativ kann es ein Zusammenleben ohne Kooperation bedeuten, so wie im Fall der Schotten in Großbritannien oder der Katalanen in Spanien. Doch in einer erbittert auf ihre Unabhängigkeit bedachten, vor Waffen nur so strotzenden Gesellschaft mit einer langen Tradition von Blutfehden und einer jüngsten Bürgerkriegsgeschichte ist die wahrscheinlichere Reaktion ein gewaltsamer Konflikt.

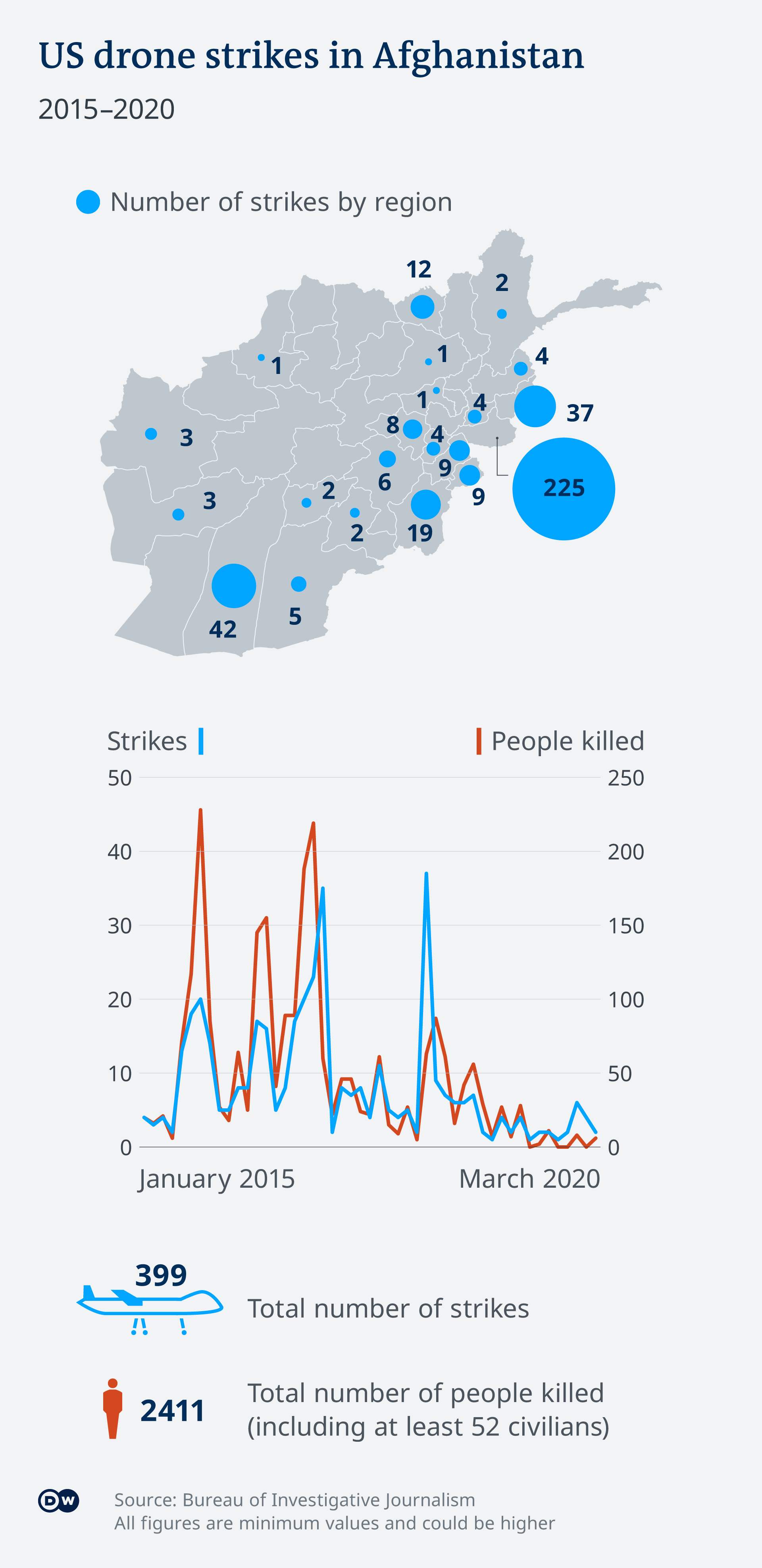

Vielleicht hätten sich die Dinge anders entwickelt, wenn der pakistanische Geheimdienst ISI die Taliban nach deren militärischer Niederlage nicht unterstützt, wenn die NATO die Bevölkerung durch ihre Drohnenangriffe nicht noch zusätzlich gegen sich aufgebracht hätte und die von den USA unterstützten afghanischen Eliten nicht in derart exzessiver Weise korrupt gewesen wären. Doch hatten die USA mit ihrer Strategie, zuerst staatliche Strukturen aufzubauen, von Anfang an schlechte Karten.

[embed:render:embedded:node:45279]

Erfahrungen aus Vietnam

Tatsache ist zudem, dass die US-Führung es hätte besser wissen müssen. Wie Melissa Dell und Pablo Querubín in ihrer Untersuchung über Vietnam dokumentierten, hatten die USA in Vietnam eine ähnliche Top-down-Strategie verfolgt, die in spektakulärer Weise scheiterte. Die Orte, die die US-Armee bombardierte, um den Vietcong zu unterdrücken, unterstützten die antiamerikanische Aufstandsbewegung sogar noch stärker als zuvor.

Noch aufschlussreicher ist die jüngste Erfahrung des US-Militärs im Irak. Wie Forschungen von Eli Berman, Jacob Shapiro und Joseph Felter zeigen, funktionierte die Verstärkung der Truppen dort viel besser, wenn die Amerikaner versuchten, die Bevölkerung für sich zu gewinnen, indem sie lokale Gruppen unterstützten.

In ähnlicher Weise zeigen meine eigenen Arbeiten über Vertrauen und fehlendes Vertrauen in staatliche Strukturen zusammen mit Ali Cheema, Asim Khwaja und James Robinson, dass die Menschen im ländlichen Pakistan sich gerade dann nichtstaatlichen Akteuren zuwenden, wenn sie die staatlichen Institutionen als ineffektiv und ihnen fremd ansehen.

Das soll nicht heißen, dass man den Abzug nicht hätte besser organisieren müssen. Doch nach 20 Jahren fehlgeleiteter Anstrengungen mussten die USA mit ihrem Doppelziel, sich aus Afghanistan zurückzuziehen und dort eine stabile, auf Rechtstaatlichkeit basierende Gesellschaft zu hinterlassen, zwangsläufig scheitern.

Das Ergebnis ist eine immense menschliche Tragödie. Selbst wenn die Taliban ihre schlimmsten Praktiken nicht wieder einführen, werden die Afghanen und insbesondere die Afghaninnen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten einen hohen Preis für das Versagen der USA bezahlen.

Daron Acemoglu

© Project Syndicate 2021

Aus dem Englischen übersetzt von Jan Doolan.

Daron Acemoglu ist Professor für Ökonomie am Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA und Co-Autor (zusammen mit James A. Robinson) von "Warum Nationen scheitern. Die Ursprünge von Macht, Wohlstand und Armut“, Verlag S. Fischer 2013